愛知県名古屋市から北東約20kmに位置する瀬戸市。同市に本社を置く大橋運輸は、自動車部品の輸送を中心とした法人向けサービスを軸に、生前整理や遺品整理といった個人向けサービスを展開しています。新・ダイバーシティ経営100選にて中小企業唯一の100選プライムに選定されている大橋運輸は多様な社員の活躍はもちろん、健康経営や地域貢献活動などを積極的に行い、魅力的な企業として評価されています。同社の鍋嶋代表は、「中小企業こそ、ダイバーシティ経営を行うべき」と語ります。

―男性社員の比率が高い印象のある運輸業において、御社では女性社員が約2割を占めています。ここまで女性比率が増えた経緯をお聞かせください。

私が先代から事業を継いだ27年前は、ほとんどが男性社員でした。それも慢性的な人手不足で、まるで9人だけで野球をしているようでした。練習しない人にも、ケガをしている人にも、監督が「試合に出てください」とお願いしなければならない状況です。毎年新しい選手が入るチームなら、練習しない選手は控えになり、ケガがあれば治療に専念でき、切磋琢磨してレベルを上げられます。当時感じていたのは、「これからは採用が経営課題の上位になる。人が集まる会社でなければ生き残っていけないだろう」ということ。そこで、社員満足度の向上と女性活躍に取り組み始めました。

―社員満足度の向上と女性活躍に向けた取り組みについて教えてください。

社員満足度については福利厚生の充実や健康経営などを同時に進め、女性の雇用に関しては、優秀にも関わらず子育て中で社会復帰をしていない方に着目しました。社員教育に力を入れた時期もありましたが、仕事に人を合わせるのではなく、私たちの会社に必要な「人財」を探し仕事のやり方や職場環境を変えるという発想にしたのです。子育て中の女性を採用するのにあたり、週3日、1日4時間から働けるよう環境を整備し、その結果、大手企業に勤務経験のある女性の採用にも至りました。

―御社では、女性社員の約半数が管理職ですが、始めは社員からの反発もあったのではないでしょうか。

女性活躍に取り組み始めた頃は、残業できる人が管理職を務める風潮があり、労働時間が短い女性の管理職登用には反発もありました。しかし、子育てで残業ができなかったり、家族の通院のために週4日勤務だったりすることを理由に優秀な社員が管理職に就けないのは不公平です。そのことを社員に理解してもらい、残業できる人が評価される社内の風潮を改めることには、大変苦労しました。

女性の意見を取り入れるため、男性中心の会議体を廃止し、女性が発言できる場を多く作りました。女性活躍を実現するためには、女性だけではなく、職場環境の整備をサポートする男性の活躍が不可欠。男性社員にもそうした自覚を持ってもらえるよう粘り強く伝えました。

―入社当時、会社の経営状況はどうでしたか。

私が入社した1998年当時は、規制緩和の影響で運送業を手掛ける企業が増え、価格競争が激化し、赤字が常態化していました。また、当時は大手運送会社からの下請けが約8割を占めており、利益を生みにくい状況でもありました。その結果、従業員の待遇悪化に繋がり、賞与の時期になると、「これだけ働いてもらっても、これしか払えないのか」と申し訳ない気持ちでいっぱいでした。そこで、ビジネスモデルを転換することを決意し、脱・下請けに向けた改革を開始しました。下請けとして受注していた業務を直接取引に転換していくことで、現在の下請け比率は3%以下に減っています。

―そうしたビジネスモデルの変革に向けた取り組みの中で、個人向けの生前整理や遺品整理といったBtoC事業が生まれたのでしょうか。

そうです。瀬戸市では少子高齢化が進み、高齢率が30%に達しています。この地域課題に目を向け、当社が貢献できることはないかと考えた結果、生前整理や遺品整理、引っ越しサービスといったBtoC事業を展開することにしました。いくら売上が増えてもBtoBだけで地域の知名度を上げることは難しい。直接、一般消費者と接する仕事をすることで、大橋運輸の名前を耳にしていただける機会が増えるのではないかと考えました。現在はBtoC事業が事業全体の3割を占め、若者の求人応募が増えています。

―その新規事業が外国人の雇用にも発展したと伺いました。

運輸業のダイバーシティ経営というと、労働力確保のためだと思われがちですが、当社の場合は高付加価値人材を採用するためのものです。

外国人雇用についても、引っ越しや生前整理で回収した家具・雑貨をフィリピンに輸出していたので、現地のニーズや文化などを知る社員が必要でした。フィリピンでは大卒者の失業率が高いと聞いて、大卒者向けに現地で求人を出したのですが、運輸業は肉体労働のイメージが強く、初めは応募がゼロでした。そのイメージを変えるため、求人に「事業を通じて地域課題に挑戦している会社です」とメッセージを添えたところ、1名の採用枠に100名の応募があり、2名を採用しました。今ではフィリピンやネパールなど5カ国の人が働いており、社内の約1割が外国人です。外国人の採用を機に、マニュアルを紙から動画に変えたところ、日本人社員にも好評を得るという、思いがけない効果もありました。

―御社では、外国人だけでなく、障がい者や高齢者の雇用もされていますね。

当社では平成19年から障がい者雇用を行っています。現在の障がい者雇用率は約5%。最初は障がい特性に合った部署に配置していましたが、現在は個人の特性に応じて仕事を創出することを意識しています。それにより、複数の部署で活躍できる社員が増えていると実感しています。また、仕事の割り当てを考える上司や同僚も創意工夫をすることで日々成長しています。

高齢の社員については、先日も64歳の方を採用しました。68歳で採用し、現在76歳になる社員もいます。個人向けの生前整理では高齢のお客様が多いため、お客様の気持ちを理解して適切な提案ができることに加え、安心感を与えることができています。今の60代、70代はまだ若いですし、仕事ぶりも頼りになります。

―御社における多様性といえば、LGBTQ*採用も外せません。

きっかけは当事者社員の入社です。そこから、LGBTQの方が安心して働ける職場にするには、どのような制度やサポートが必要か、私が自らLGBTQ関連のイベントに参加して当事者に話を聞きながら取り組んできました。「誰でもトイレ」の設置や通称名での対応、履歴書の性別記入欄の削除などを実施し、パートナーシップ証明制度は2組が利用しています。長い間続けてきた社員のLGBTQ研修も、社内に多様性を受け入れる文化が醸成したため、ハラスメント研修の一部として扱うようになりました。どんな社員も仕事に集中できる環境をつくりたい。当社のダイバーシティ経営にはそういった思いもあります。私自身、最近あらためて、いろいろな個性が集まる会社の楽しさを実感しています。

*LGBTQとは、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と体の性が異なる人)、クエスチョニング(自分の性的指向や性自認が決まっていない人)の頭文字をとった言葉です。性的マイノリティ(セクシュアル・マイノリティ)を表す総称のひとつで、主に性的指向と性自認に分けられます。

―これまでの取り組みが評価され、「新・ダイバーシティ経営100選プライム」の他にも、「D&Iアワード2021、2024」、「中小企業部門 D&I Award 大賞」なども2度の大賞を受賞されていますね。

大手企業がダイバーシティ経営に積極的なイメージですが、社員数が多いほどその考えを浸透させるのは難しい。その点では、中小企業の方が有利だと感じています。採用においてもそうです。中小企業は福利厚生や待遇面などでは大手企業に太刀打ちができませんが、今後は場所や規模を問わず、面白い会社、事業や取り組みに魅力がある会社に人が集まる時代が来るはずです。成長に向けて、ビジネスモデルや社内の仕組みを見直し、更新できる企業にはチャンスがあると思います。そのためには、ダイバーシティ経営を通じて、企業の付加価値を高められる人材を採用することが不可欠です。

しかし、5年、10年かけてようやく成果が上がるのがダイバーシティ経営。私たちも、危機感を持って早い段階から取り組んだことが今につながっていると思います。

―健康経営への取り組みについても教えてください。

定年退職の年齢は、60歳から65歳、70歳へと延長される傾向にあります。中小企業は大手企業とは異なり、「人財」の替えが利かないため、今いる社員に健康で長く働いていただく必要があります。そのためには、病気の予防が大切です。当社では、月に2時間程度、就業時間中にヨガや運動をする時間を設けており、体力がついたことによる集中力アップや、社員同士の交流機会の増加といった成果が出ています。また、全社員に、朝はバナナ、週2回は乳酸菌飲料を提供し、季節の野菜や果物などを毎月配布しています。社員の禁煙にも取り組み、2025年からは非喫煙者採用を始めました。ダイバーシティ経営と同様、健康経営も浸透に時間がかかりますから、両輪で進めるべきだと考えます。

―御社は地域活動にも積極的に取り組まれています。その背景にはどのような思いがありますか。

運輸業は目に見えないサービスであるため、価格=価値になります。当社の価格が適正であるとお客様に納得してもらうためには、地域で最も信頼される会社になることが重要だと考えました。

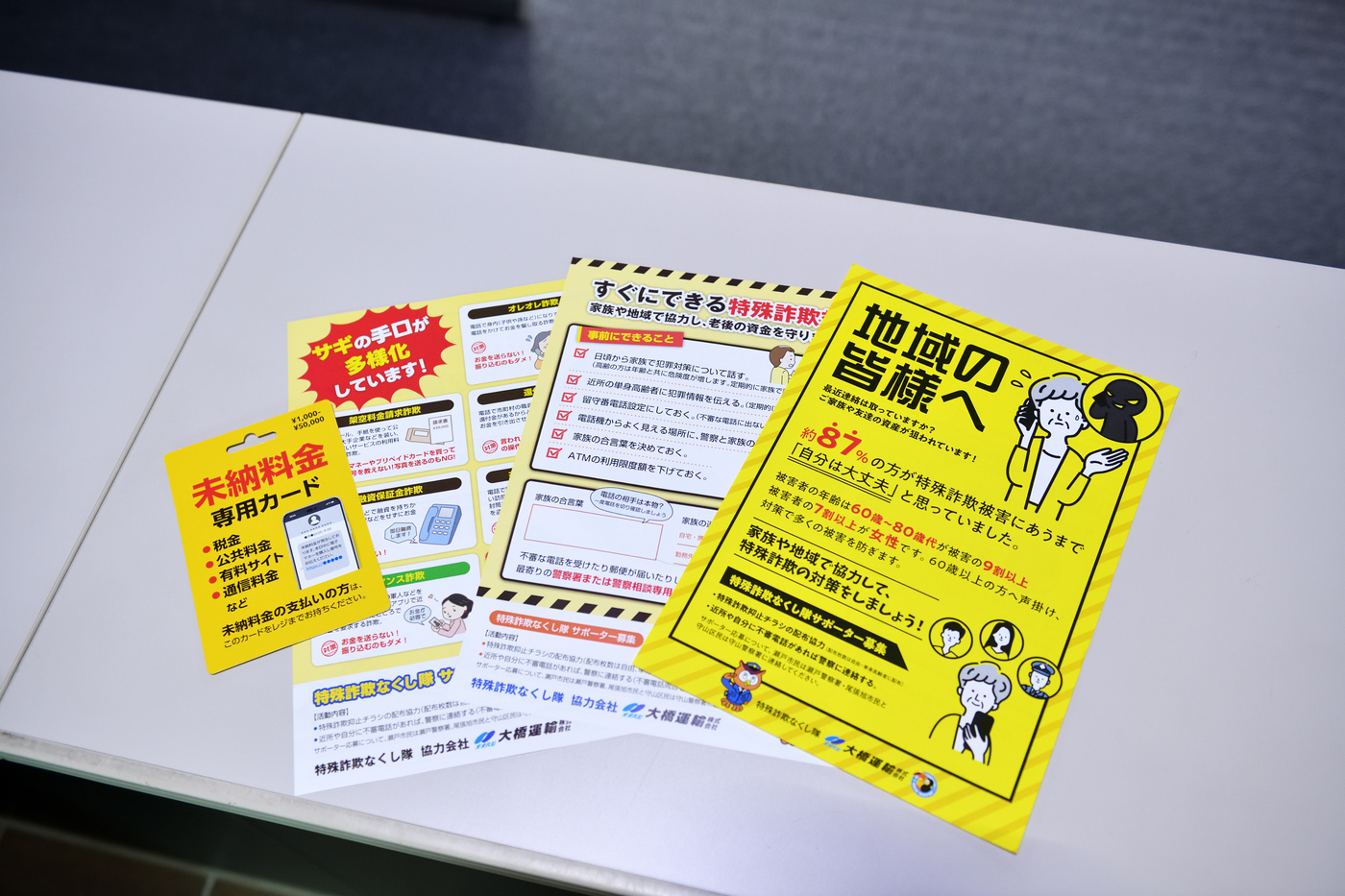

中小企業は地域での事業が中心なので、地域課題を感じやすく、解決に向けて活動することが新規事業や採用にもつながります。当社の場合は、地域住民に向けたセミナーや運動教室、幼稚園や小学校での交通安全教室、川の清掃といった活動を継続的に行っています。特殊詐欺防止のチラシを作成し、協力企業と一緒に地域に配布しているのも特徴的な地域活動の一つです。活動は強制ではなく、希望する社員のみが参加。一度始めた活動は継続することをルールとしています。地域貢献に対する効果はもちろん、若者は社会活動への意識が高いので、人材採用にもつながっています。

―最後に今後の御社の展望と、他の中小企業経営者に向けてメッセージをお願いします。

当社は「社員をはぐくみ付加価値を提供できる人財を蓄える」という人事理念を掲げています。今後も自分の価値は何かを考え、それを自分で磨く社員を増やして組織の活性化を図りたいと思います。一方で、ただ頑張るだけでは疲れてしまい、発想力も低下してしまうため、これからは経営戦略の中に「ユーモア」というスパイスを取り入れる健康経営にも取り組みたいですね。

面白いビジネスモデルや多様性を生かす仕組みが確立している企業であれば、働く場所がどこであろうと人は集まるでしょう。また、地域課題への活動を通して、地域を支える中小企業も増えるはずです。ビジネスモデル、地域活動、ダイバーシティ経営が、中小企業の未来を変えるキーワードになると思います。

最後に、今後は少子高齢化・人口減少と地域課題は増えていきます。その地域課題の解決に向け、当社は「私たちは地域課題に挑戦する」をパーパスとして掲げ、パーパスの実現に向けて社員一人一人の成長をより一段と加速化していきたいと思います。その人財を蓄える為に職場環境を調え、いい仲間と共に新しい挑戦を継続していきます。

企業情報

大橋運輸株式会社

| 業種 | その他の業種

|

|---|---|

| 住所 | 愛知県瀬戸市西松山町2丁目260番地 |

| TEL | 0561-82-0084 |

| HP |